|

A voir et à lire

sur

19e.org,

et ailleurs.

|

|

| |

sur 19e.org |

|

|

|

|

|

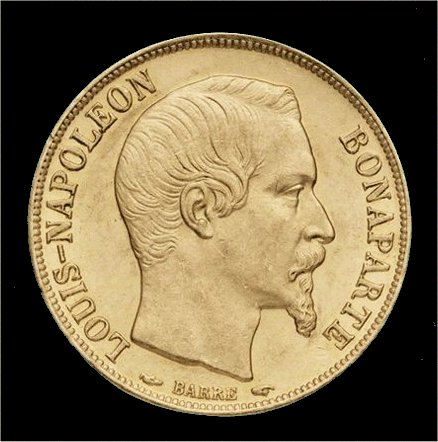

Louis-Napoléon

Bonaparte,

un opposant au régime.

Le

procès devant la Chambre des Pairs,

26 septembre - octobre 1840.

par Marc Nadaux

|

|

Arrêté et fait prisonnier, le prétendant bonapartiste

comparait à partir du 26 septembre au 6 octobre devant la

Chambre des Pairs. Le grand avocat, qui est en même temps devenu au cours

des années passées le chef de file du parti légitimiste, Pierre Antoine

Berryer, assure sa défense. Malgré l'éloquence de ce dernier, Louis-Napoléon

Bonaparte est condamné à la prison perpétuelle.

Voici le récit du procès, rédigé par le comte de Falloux, à l'époque

un jeune aristocrate angevin récemment monté à Paris. Ce texte, qui est

un extrait des Mémoires d'un Royaliste, a été publié en 1888. |

C'est alors que me surprit, en même temps que la France entière,

1a seconde expédition du prince Louis Bonaparte. Débarqué à Boulogne

avec une faible escorte, le 6 août 1840, vaincu sans combat, immédiatement

captif, le prince fut transféré au Luxembourg et déféré à la cour

des pairs. Son procès s'ouvrit vers la fin du mois de septembre au milieu

d'une indifférence glaciale. Je ne perdais jamais volontairement une

occasion d’entendre M. Berryer, et l'habileté, l'élévation de sa

parole ne pouvaient être mises à une épreuve plus délicate que dans

une cause, où le chef avoué du parti monarchique allait défendre

loyalement celui qui prétendait revendiquer des droits à l'empire. Je

courus à ce rez-de-chaussée, au fond d'une cour obscure et étroite de

la rue des Petits-Champs. Je n'ai jamais franchi ce seuil, sans un respect

ému, et je demandai à M. Berryer, en m'excusant de mon indiscrétion, si

je ne pourrais être compté parmi ses heureux auditeurs : « Rien n'est

plus facile, me répondit-il avec sa simplicité ordinaire ; vous êtes le

premier qui m'ayez demandé un billet, et je pourrai sans doute vous le

remettre demain, car je vais tous les jours au Luxembourg me concerter

avec mon client, chez qui j'ai bien des chimères à vaincre avant

l'ouverture des débats. - Puisqu'il en est ainsi, repris-je,

pourriez-vous joindre une seconde bonté à la première ? J'ai, dans la

prison du Luxembourg, vous en serez surpris, un ami auquel personne ne

songe et que personne ne connaît. Il se nomme le vicomte Fialin de

Persigny. Les immunités du défenseur ne vous permettent elles pas de lui

apprendre que je me trouve à Paris et qu'il m'en coûterait beaucoup de

l'entrevoir seulement du haut des tribunes publiques ? » Le lendemain, dès

qu'il me vit entrer dans son cabinet, M. Berryer s'écria : « Combien je

vous remercie de la commission que vous m'avez donnée ! Jamais je n'ai vu

joie et reconnaissance plus vives ! - Ma famille me réprouve, m'a dit M.

de Persigny, elle ne m'envoie que des reproches, et sans M. de Falloux, je

n'aurais pu serrer une main amie ! » M. Berryer me remit en même

temps une autorisation du chancelier pour pénétrer dans le parloir de la

prison.

C'était une assez petite salle, au milieu de laquelle s'élevaient

deux grilles en bois, et dans l'espace ménagé entre les deux grilles se

promenait un sergent de ville. J'entrai d'un côté, M. de Persigny entra

de l'autre, fondant en larmes ; il me tendit la main à travers l'espace

qui nous séparait, et, en lui rendant cordialement son étreinte, je

sentis qu'il me glissait dans la main un papier que je mis aussitôt dans

ma poche. Notre conversation fut aussi expansive qu'elle pouvait l'être

en présence du témoin qui passait et repassait entre nous, comme un

balancier de pendule. A peine sorti du Luxembourg, je lus rapidement le

billet de M. de Persigny. Il me donnait l'adresse de la maison où étaient

déposés ses uniformes, destinés à l’entrée dans Paris, me priait de

les vendre et m'indiquait l'emploi à faire de la petite somme qui en

proviendrait. Je m’acquittais de mon mieux de la commission et je suivis

assidûment le procès, plus convaincu, d'audience en audience, de

l'inanité des espérances napoléoniennes.

Le prince Louis avait une attitude digne et calme, un regard

terne, des gestes gauches et un accent étranger qui participait à la

fois de l'Allemand et de l'Anglais. Quand le grenadier Geoffroy qu'il

avait brièvement blessé à Boulogne d'un coup de pistolet fut introduit

comme témoin, un vif mouvement d'intérêt et de curiosité éclata dans

les tribunes ; tous les regards se portèrent à la fois sur le visage

mutilé du soldat et sur les traits impassibles du prince. Lorsque le

chancelier lui demanda d'un ton sévère s'il n'avait pas d'observation à

faire sur la déposition du témoin, le prince répondit : « Je n'ai rien

â dire, si ce n'est que je regrette vivement d'avoir, par hasard, blessé

un soldat français et que je suis heureux que cela n'ait pas eu de plus fâcheux

résultats ». Cette maladroite réponse et surtout le mot « par

hasard » produisirent une pénible impression sur la cour des Pairs et

sur le public.

Le procureur général, M. Franck Carré, accabla de son dédain

le prince Louis et ses compagnons ; aussi, quand M. Berryer se leva,

tout le monde était convaincu de son découragement et l'on n'attendait

que les mots résignés qui sortent de la bouche d'un avocat d'office. Je

crus volontiers, pour mon compte, que là se bornerait le rôle de

l'illustre défenseur, car, en traversant les couloirs du Luxembourg pour

gagner ma place, j'avais entendu un avocat en robe, M° Ledru, dire à un

autre avocat, qui gagnait avec lui le banc de la défense : « Je ne sais

pas ce qu'a Berryer ; il est d'une humeur massacrante. Sa Majesté

l'Empereur lui aura certainement fait une crasse ». J'avais examiné avec

d'autant plus d'attention la physionomie de M. Berryer ; elle n'avait pas

ce caractère soucieux, presque sombre que lui imprimait d'ordinaire,

avant un grand débat, cette crise de la parole, ainsi qu'il la nommait

lui-même. Il paraissait nerveux, irrité et passait brusquement,

machinalement ses mains sur son visage. En effet, il me l'a dit depuis,

avant d'entrer à l’audience ; le prince lui avait montré le petit

discours qu'il se proposait de prononcer, discours qui compliquait étrangement

les difficultés de la défense, car il différait essentiellement de

celui qui était convenu depuis plusieurs jours. C'est dans ces conditions

que le défenseur se leva devant un auditoire mécontent et moqueur pour répondre

à un réquisitoire injurieux, au nom d'un client dont l'attitude abattue

laissait deviner qu'il s'apercevait, mais trop tard, du mauvais effet de

ses provocations.

Dès les premiers mots de M. Berryer, la scène changea : on

comprit qu'il avait retrempé son courage, qu'il avait rassemblé toutes

ses forces et qu'il allait plaider à fond non pour ses auditeurs

seulement, mais pour le pays tout entier. II ne laissa échapper aucune témérité

de langage, pas un mot blessant, pas un oubli de ce respect dû à la loi,

dû aussi à l'assemblée qu'il tint constamment frémissante, et

invinciblement charmée. Les applaudissements furent sur le point d'éclater

dans les tribunes, les murmures sur les bancs de la pairie, mais tout fait

contenu, tout fut dominé par l'irrésistible enchaînement des idées et

l'irréprochable convenance de langage. Tout était transparent, tout fut

compris, rien ne fut interrompu, rien ne fut arrêté et plus d’un front

se baissa sous le coup de cette écrasante apostrophe : « Il y

a un arbitre inévitable, éternel, entre tout juge et tout accusé ;

avant de juger, devant cet arbitre et à la face du pays qui entendra vos

arrêts, dites-vous, sans avoir égard à la faiblesse des moyens; le

droit, les lois, la constitution devant les yeux, la main sur la

conscience; devant Dieu, devant le pays, devant nous qui vous connaissons,

dites : - S'il eut réussi, s'il eût triomphé, ce droit, je l'aurais nié,

j'aurais refusé toute participation à ce pouvoir, je l'aurais méconnu,

je l'aurais repoussé. - Moi, j'accepte cet arbitrage suprême, et

quiconque devant Dieu, devant le pays, me dira : - S'il eût réussi, je

l'aurais nié ce droit ! - celui-là, je l'accepte pour juge.

Le prince Napoléon fut cependant condamné à une détention

perpétuelle qu’il abrégea bientôt en s'évadant du fort de Ham. M. de

Persigny fut détenu à Doullens, puis transféré à Versailles.

|